CONTENTS

- 移動開始

- 山寺駅

- 宝珠山立石寺(山寺)

- 最上三十三観音 第2番 山寺(天台宗 宝珠山 千手院)

- 旅の七つ道具のひとつを取り出す

- 森を抜けた先には・・・

- 垂水遺跡

- ムカサリ絵馬

- お昼ごはんは、さくらんぼソフト

移動開始

瀬見温泉に別れを告げ、車窓から見える雪を名残惜しく眺めながら電車は進みます。

新庄駅に着いてさらに電車を乗り換えると、すっかり雪は姿をひそめてしまいました。さみしいな・・・。

同じ車両に乗っていた外国人観光客が、日本人の乗客におそらく乗り換えについて尋ねてバタバタと電車を降りたので、わたしも慌てて下車。たぶん行き先が一緒な気がする・・・!

再び電車を乗り換えると、中は外国人観光客でいっぱい・・・!!日本人の方がすくないのではないかと思えるほど。外国人に人気のスポットと聞いてはいたけれどまさかここまでとは・・・。

山寺駅

瀬見温泉駅から約2時間ほどかけて山寺駅へと到着。外国人観光客と一緒にぞろぞろおります。まずはコインロッカーに荷物を預け、身軽になってから徒歩移動スタート!

通りには華やかさはないものの、昔ながらの土産物屋や飲食店がぽつぽつと並んでいます。

お昼の時間をとっくに過ぎていたので食べたいのは山々ですが、わたしに残された時間は少なんだよーーーーー。

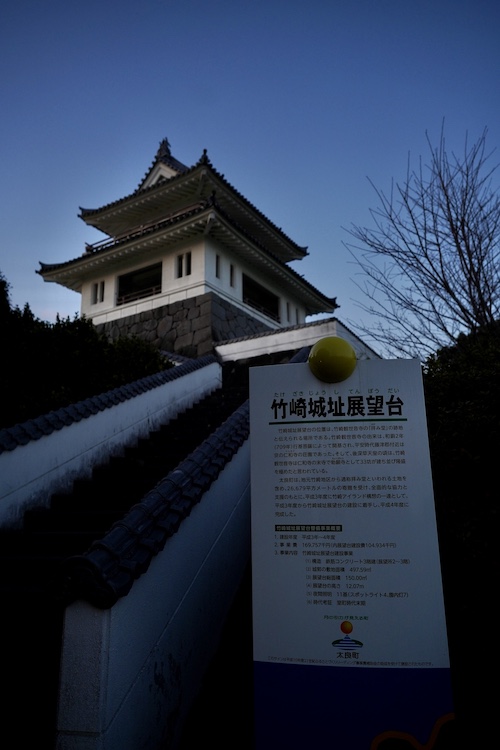

宝珠山立石寺(山寺)

駅周辺には860(貞観2)年に慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)が開山した宝珠山立石寺(通称山寺)があります。駅周辺・・・とはいっても「山寺」という別名の通り、東北を代表する霊山全体が修行の場。登山口から最終地点である奥之院までは約1時間ほどかかるらしい。

実はこのブログを書き始めるまで、全国的にも有名な観光地であることを全く知りませんでした・・・。そう、つまりわたしの行こうとしている場所はその立石寺ではないのです。

目的地に向かって歩いていると、どんどん観光地っぽい雰囲気は消え、民家も通り過ぎ、最後には道路と川と山に・・・。

最上三十三観音 第2番 山寺(天台宗 宝珠山 千手院)

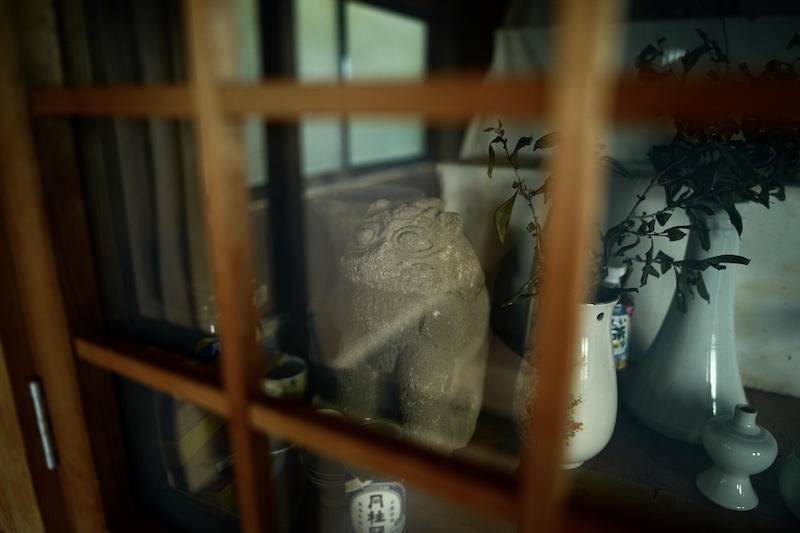

駅から20分ほど歩いてたどり着いたのは同じく山寺のひとつである千手院。本尊である秘仏の千手観世音菩薩立像は、山寺を開山した慈覚大師によって作られたといわれています。

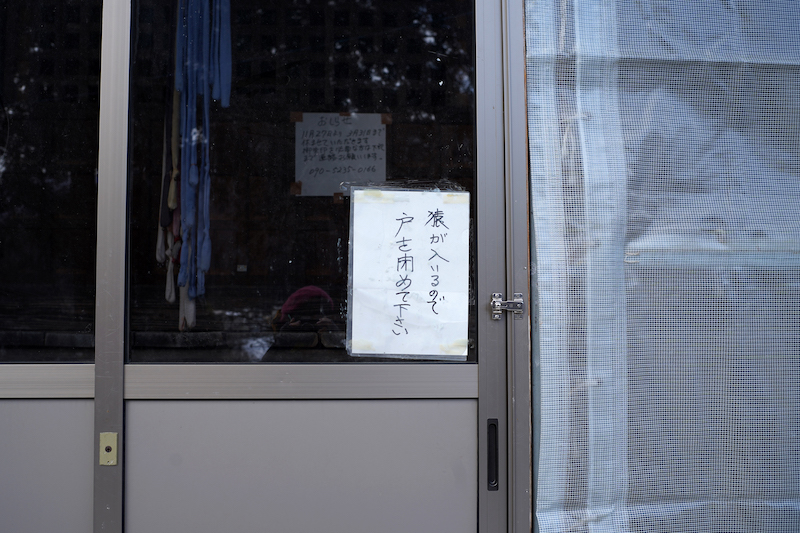

鳥居をくぐり階段を登ると、踏切のない線路が現れるのが印象的。

電車がこないことを確認して線路を渡り階段を登ると、ビニールに覆われたお堂の姿が。今だけこんな姿なのかしら・・・?情緒ある姿を想像していたのでちょっとしょんぼり。

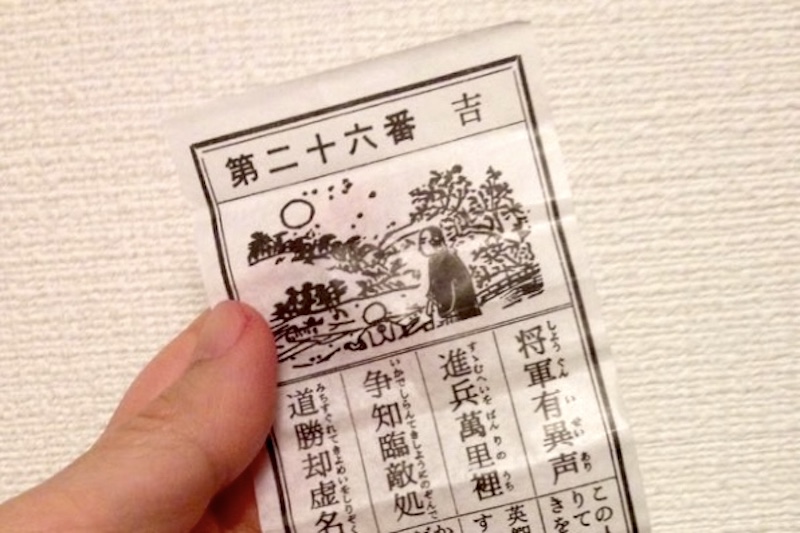

旅の七つ道具のひとつを取り出す

ひとまず千手院へのお参りは後にすることにして、これを取り出します・・・。

そう、熊鈴・・・!!!

わたしはなによりも熊が!熊が!怖いんだ・・・!!!!!

冬だし冬眠してるでしょ・・・?とも言えないのが最近の熊事情。現にわたしは12月の北海道で野生のヒグマに遭遇したことがあるのだ・・・。

森を抜けた先には・・・

千手院から横道に入り、お墓を抜けて山道へ。リーンリーン!と涼やかな鈴の音を響かせながら雪が残る森の中を歩いていきます。

登っていくにつれて少しずつ雪が増えてきました。本当は雪が積もった状態で訪れたかったのだけど、経験値の低いわたしでは道標のない雪に埋もれた道を探し出せず、目的地までたどり着くことができなかったかも・・・。

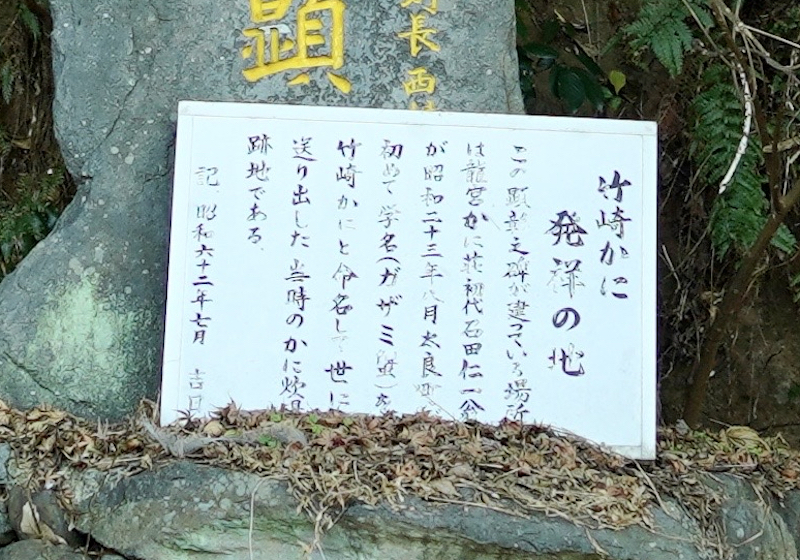

垂水遺跡

千手院から15分ほど歩いたところでそれは姿を現しました。

目の前に立ちはだかる巨大な岩壁には、蜂の巣状に広がる穴。珊瑚や何かの骨のようにも見えてきます。計算されたかのように美しい。何百年、何千年かけて形作られた自然の姿なのでしょうね・・・。

大正時代頃までは実際に修行をする山伏の姿が見られたとか。熊、怖くないのかな・・・(そればっかり)立石寺を開山した慈覚大師円仁もここで修業をしインスピレーションを得て、山寺を東北における天台宗布教の拠点に定めたともいわれています。

垂水遺跡の中でひときわ美しい網の目模様が広がる中央の窪みには木の鳥居が建っていて、手前には登れるように小さな階段が掘られています。山道を歩くというのにロングスカートを履いてきていたわたくし。しかしここまで来たからには何が何でも登らねば・・・!

さらに登ったところにはお稲荷さんが。

ちょうどお稲荷さんのところにいる時に下界から楽しそうに会話するカップルの気配が・・・。じっと息を潜めていたら登ってきたときにきっと驚かせてしまうに違いない。

ここに人がいるよ!!わたしがいるよ!!!わざと音を立ててアピールしながらそろそろ下へと降りましょうね・・・。

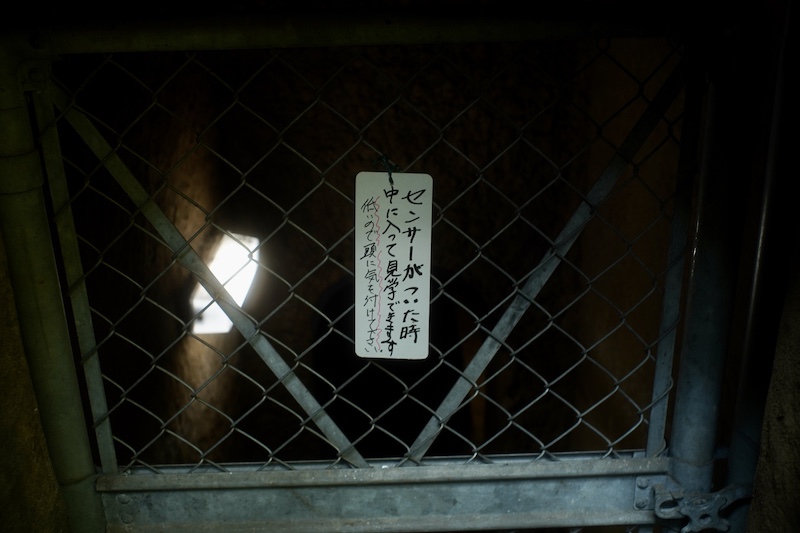

鳥居の隣にも鈴が取り付けられた拝所があります。見事に垂直に伸びた木を見上げると、岩と岩の隙間に何かがあるのが見えました。暗がりに目を凝らすと・・・

驚くべき信仰心。こんなところにまで仏像がいらっしゃるとは・・・。一体どうやって登ったのでしょう。

この場に限らずあちこちに氷柱があったけれど、午前中の晴天によりすでに溶け出していました。落ちてヒヤッとする瞬間も!ささったら一大事です・・・。

実はこの垂水遺跡、立石寺からは少し離れてはいるものの、やっぱり人気の観光スポットのようで、1時間ほどの滞在中6組ほどの観光客と遭遇。荘厳な雰囲気を期待して行ったのですが、実際はワイワイしながら訪れる観光客が多く、じっくり見学することはできませんでした・・・。この時間帯だったら熊鈴もいらなかったね・・・

早朝だったら雪や氷柱もまだ生き生きとしていただろうし、感じ方もまた違ったかもしれません。だかしかし、観光客が多いということには利点もあります。

わーい!記念写真を撮ってもらったよーーー!!!

満満満足したので、最後に千手院にお参りして帰りましょう。

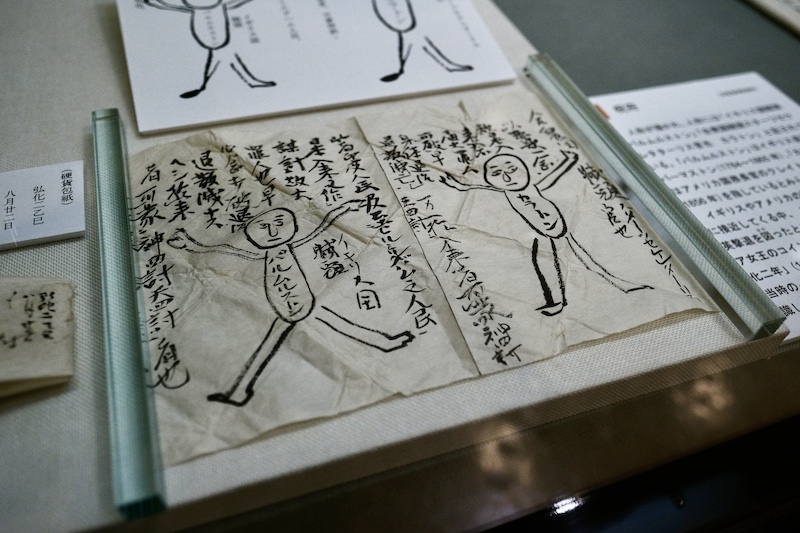

ムカサリ絵馬

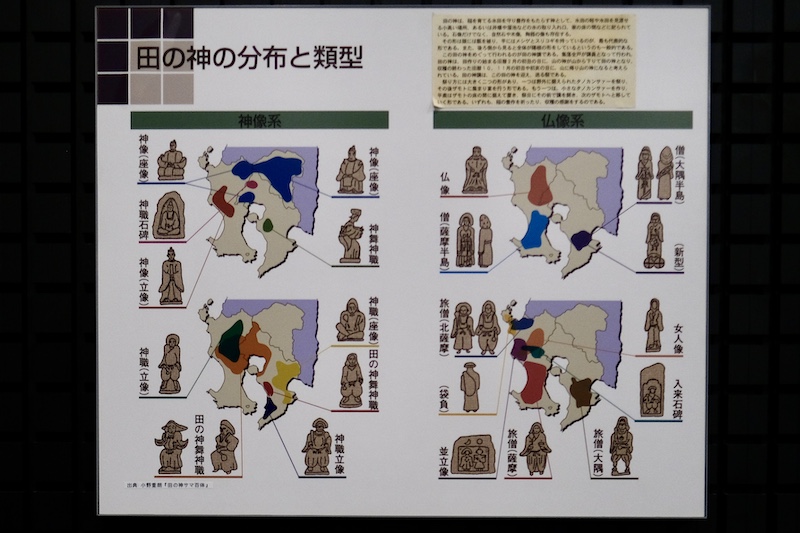

実は、もうひとつ山形でとっても見たいものがありました。それはムカサリ絵馬。(いつまでたってもムカサリが覚えられない・・・カタカタ文字が苦手なのだ)

ムカサリとは山形県村山地方の方言で、「迎える」から転じて「結婚」を意味する。ムカサリ絵馬は、未婚で亡くなった人の供養のため、婚礼の様子を描いて近親者が奉納する絵馬のことである。村山地方にのみ見られる習俗で、現存する作例では明治時代後期以降のものが確認されている。

ムカサリ絵馬について|〇五 祈りの絵馬と山寺と|現代山形考 藻が湖伝説より転載

ずっと気になっていたこのムカサリ絵馬。千手院にも奉納されているという情報をネットで得たので、どうしても見に行きたかったのです。

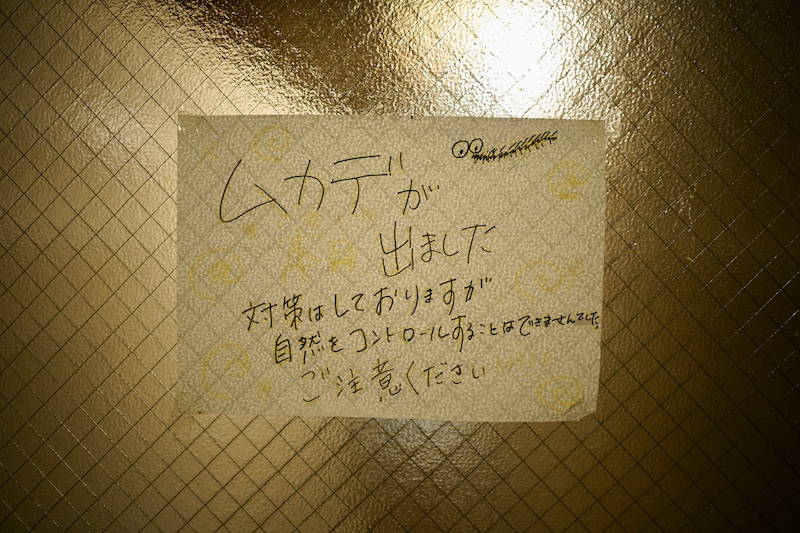

ドアを開けて中に入ってみると、ビニールで囲まれた空間までは入れるけど、中の本堂は締め切られていて入れなくなっていました。張り紙には11月から3月までお休みと書かれています。なんということ・・・(冬期だからとか???)。

本堂の外側の壁にないだろうか・・・?探してみるけど、紙を剥がしたような跡と、「コロナ収束祈願」しかない・・・。

失礼します・・・と心の中で念じながら中を覗いてみるも、ムカサリ絵馬らしいものは見当たりません。見えないところにあるのか、それとも・・・。

うぅ、密かに大きな目的のひとつであったのでショック・・・。さらにショックを受けたのが実はつい昨日のことだったりする。ブログを書くために千手院のムカサリ絵馬について調べていたら、以下のような記述を見かけたのです・・・。

立石寺では明治二年火災で奥の院が消失しており、現存するのは明治中期のものであるが、それ以前のことは不明である。また、ムカサリ絵馬が奉納されているのは奥の院、中性院、金乗院などである。

なんと!完全にスルーしていた立石寺(山寺)の奥の院等にムカサリ絵馬が奉納されているというではありませんか・・・!なんということだ・・・あんなに近くまで行ったというのに・・・。

今回の旅では拝見することは叶いませんでしたが、ムカサリ絵馬についてはメインでがっつり旅してみたい風習ではあるので(山寺以外のお寺は公共の交通機関ではなかなか行きづらい場所にあったりするんだけど)、次の機会にとっておこうと思います。

お昼ごはんは、さくらんぼソフト

さて、そろそろ電車の時間が近づいているよ・・・!急げ急げーーーー!!急いでさくらんぼソフト食べにいくぞ!!!(え?そっち?)

だってだって、お店を通った時から帰りに食べるって心に決めていたのだ・・・!

行きの時にはとってもいいお天気でちょっと暑いくらいだったのに、すでに空はどんより曇り空。ちょっと肌寒くなってきたよ・・・。でも、さくらんぼソフトを食べないで帰るだなんてできないよ・・・!!!

店内でゆっくり食べる時間はもちろんありません。お行儀悪いけど食べながらダッシュ!!なんとか間に合ったーーー。

ホームから何気なく撮った写真を後でまじまじとみてみたらなんと奇怪な崖の上にお堂らしきものが・・・。立石寺(山寺)の壮大さに吃驚してしまいました。

山寺駅を出発し、山形駅で乗り換えて、本日の宿泊地へ。そこでまさかあんな予想外の展開が待ち受けているとは・・・。

■参考サイト

宝珠山 千手院(天台宗)/ 最上三十三観音 第2番 山寺|観光スポット(山形市・村山地方)|やまがたへの旅 - 山形県の公式観光・旅行情報サイト

【使用カメラ】digital:SONY α7III + NOKTON classic 35mm F1.4、SIGMA 24mm F1.4、SIGMA dp3 quattro、iPhone SE3、film:Konica AUTOREX + HEXANON AR57mm F1.4

04.冬の山形ひとり旅2024へとつづく▼▼▼