CONTENTS

- かみのやま温泉

- 土砂降りの温泉街

- 老舗お菓子店、十五屋本店

- かみのやま温泉 湯町地区

- ふぢ金旅館

- 居酒屋を求め彷徨う

- 再びふぢ金旅館へ

- 温泉を愉しむ

- 「夜空」を食す

- 大ピンチ

- 朝がきた

- 大浴場

- 最後に。これから宿泊したいと考えている方へ

かみのやま温泉

山寺駅から山形駅で乗り換えやってきたのは、山形市のすぐお隣にある上山市。かみのやま温泉駅で降りると雪・・・ではなく雨がパラパラと降り出していました。

まずは駅近くの観光案内所へ。

明日かみのやま温泉一帯で繰り広げられる加勢鳥(かせどり)の情報収集のためである・・・!

観光案内所には同じく加勢鳥を見にきた人が明日のルートについて熱心に尋ねている姿がありました。去年も追いかけてて今年は全ルート制覇するっぽいぞ。すごいな!

土砂降りの温泉街

さて、その加勢鳥が一体何であるのかはひとまず置いといてお宿へと向かいましょう。外に出るとさっきよりも雨がひどくなっていました。これから待ち受ける運命を暗示しているかのよう・・・(意味深)。

実は駅からけっこー離れた場所の宿を取ってしまったのだ。バスも出てはいるけれど街中の雰囲気を味わいたい。せっかくだから歩いて向かうことにします。

街のいたるところに加勢鳥のポスターが貼れています。

町全体で加勢鳥を盛り上げようとしているのが伝わってきます。

老舗お菓子店、十五屋本店

どんどんひどくなる雨の中、荷物をびしょびしょに濡らしながら向かっていると、商店街で目に入った一軒のお店。

ショーケースの中で輝くケーキの姿にふらふらと吸い寄せられて店内に足を踏み入れます。加勢鳥にちなんだ「火伏せ餅」という名のわらび餅もありました。

火伏せ餅も捨てがたかったけど、一目惚れした「星屑ノ夜空」という名の美しいケーキをお持ち帰りすることにします。

最初ケーキ屋さんと思ったけれど、元は大正2年創業の老舗の和菓子屋さんで、先代から扱うようになったというケーキはすべてチーズケーキ。そのバリエーションは現在では9種類に・・・!「星屑ノ夜空」だけでなくチョコミントのチーズケーキなど乙女ゴコロをくすぐる商品の数々にトキメキ。わたしはチョコミント苦手だけど・・・

これで今夜の食後のスイーツの用意はばっちり!旅館ではもちろん1泊2食付きで予約していますが、甘いものがあるとは限りませんからね・・・!!

かみのやま温泉 湯町地区

「かみのやま温泉」は、上山市内にある湯町、新湯、葉山などの6つ地区からなる温泉の総称。今回わたしが宿泊する旅館があるのは一番古いという湯町地区です。

ちっとも止む気配のないどしゃ降り雨の中、傘とキャリーケースとケーキの箱を片手に歩いていると(手が3本あるのかな・・・?)、やっと温泉街っぽい雰囲気の通りにたどり着きました。

共同浴場もいくつか点在しているようです。

ふぢ金旅館

公衆浴場を通り過ぎ、坂道を登っていきます。街灯も少なく薄暗くてあたりの様子がよくわからない・・・そろそろきつい・・・でもあともう少し!

やっと着いたーーーーー!!!

本日宿泊する「ふぢ金旅館」さんは、駅から歩いて20分ほどの距離。体のあちこちは濡れ、ケーキの箱も水に濡れてすでにふにゃふにゃ・・・。早く部屋でひと息ついて、旅館めしに舌堤を打ち、あったか温泉につかりたい・・・・・。

ガラガラガラ。扉を開けます。

「すみませーーーーーん」

「すみませーーーーーん」

・・・呼んでも誰も出て来ない。

耳を澄ませると、階段を登った先でなにやら奥で人の気配がします・・・。いいのかな・・・?と思いつつ、これは突撃するしかない。意を決して奥へと足を踏み入れます。

ちょっとした階段を登り、人気のある方へと進んでいくと、廊下に子供連れの家族の姿がありました。電話予約した時はお婆さんとお爺さんが対応してくれたけど、もしかしてその息子or娘夫婦が一緒に経営しているのかな・・・?そう思って話かけると、どうやら彼らも本日の宿泊客。廊下から部屋に向かって何やら話しかけています。部屋を覗くとそこに旅館の老夫婦の姿がありました。

まさかのハプニング勃発

「今日予約している者ですけど・・・」そう伝えると、初めて聞いたような顔・・・

も、もももももしかして予約できていない・・・!!?

愕然とするわたくし・・・。

実は2月上旬の宿泊ではあるものの、善は急げとばかりに去年の11〜12月頃には電話予約していたのです。ちょっと間があくから年が明けてまた確認の電話すると伝えていました。1回目は女将さん、年が明け2回目に電話した時はご主人が出て、ちゃんと予約が入ってるか確認したところ「大丈夫」と言われたけれど、そのご主人との電話でのやりとりが若干不安な感じで・・・。再度電話して女将さんと話していれば・・・と思ったけれど、数年前に宿泊した方のブログ読むと、同じように予約に関しての不手際等について書かれていたので、どうやら宿の経営をするには難しいくらいご高齢になっているのだと思われます・・・。

明治時代と昭和初期に建てられた歴史ある旅館

この日は先ほどの家族連れの他に、一人の女性客が宿泊するようで、さらにわたしが現れたものだから女将さんはアワアワ、その様子を見てわたしもアワアワ・・・。果たしてわたしは泊まることができるのか!??

とりあえず急いで部屋の用意をしてくれるということになり(大丈夫なのね?今日ここに泊まれるのよね???)玄関に置いていた荷物を取りに行きます。その時にわかったことなのですが、わたしが入ってきた入口は昔の表玄関で、今はその反対側の建物の入口が表玄関として使用されているとのことでした。

わたしが間違って入ってきた昔の表玄関の建物はなんと明治時代のものだとか・・・!現在の表玄関の建物も昭和初期の建物だそうで。そんなに歴史のある建物だったことを帰ってきてから実は初めて知りました・・・。いい感じの渋い旅館があるなー、泊まってみよう!と、軽率に予約したもので(できてなかったけど)。

そんなこんなで動揺したまま荷物をかかえ、昭和時代の建物の階段を登り客室のある2階へと向かいます。

案内されたのは右側のお部屋。ひとまず荷物を下ろします。今起こっていることが受け入れられず、しばしの間ぼーーーっとしてしまいました・・・。

1泊2食付きで予約していましたが、もちろんその用意もできていません。

(え、もしかしてこの大雨の中、また飲食店のある場所まで歩いて行かなきゃいけないの・・・???涙目)

突然すぎて最初は不満の気持ちがわいていたのですが(未熟者)、だんだんこの状況が可笑しくなってきました。予約できていなかったことは仕方ないし、旅館メシが食べれないのも仕方がない。せっかくの旅だし、今を楽しもう・・・!!!

居酒屋を求め彷徨う

ラーメンや蕎麦などの出前もできると言われたけれど、朝ごはんも買わなきゃだし、せっかくなので居酒屋にでも繰り出してみることに。飲食店のある場所もよくわからないからGoogleマップで地元の常連さんがいそうな居酒屋を検索。狙いを定め、出発です!

さっきまで土砂降りだった雨が小雨になっていたのがせめてもの救い・・・!10分ほど歩いて狙ってたお店に到着すると・・・

ま、世間は3連休の初日ですものね・・・。賑わっていないわけないよね・・・・・。

地元の人たちで賑わう「つくし」

ガクッと肩を落とし、もう検索する気力もないのでさっき検索した時に見つけた焼き鳥屋さんにいくことに・・・(福岡でも食べれるし、むしろ焼き鳥屋さん多い土地だし)。お店に入ると運良くカウンター席が空いてて無事入店!

がっつりひとり旅するようになってからは、積極的に地酒を呑むようにしているわたくし。今回もそうしたいなーと店員さんに尋ねてみると、こちらのお店では日本酒は「東光」しか扱っていないらしい。山形は米沢市(かみのやま温泉よりさらに下の方)にある酒造のようです。

東光を注文すると、まずはお通しが出てきました。どちらもとっても美味しい!

焼き鳥屋さんを経営している人って男性のイメージがあったのですが、こちらのお店はスタッフがみんな女性。未成年ぽい若い娘さんから酸いも甘いも知り尽くしているかのような貫禄のある女性まで幅広い!

どうやら焼き鳥を焼いているのが主のようです・・・。かっこいいぜ!!

あふれる鶏皮愛、そして鶏皮事件

注文はテーブルに置かれている紙に自分で書いて渡すシステム。焼き鳥屋さんでまず最初に注文するのはもちろん決まってるよね?

そう、鶏皮だ・・・!!!

何を隠そうわたしは小さい頃から鶏皮が大好き!これまでの人生において大量の鶏皮を摂取してきました。そんなわたくしでありますから、まず一番に鶏皮の文字を書かないわけはありません。昔は「タレ」の一択でしたが、年を重ねるうちに「塩」一択になり、さらに現在では一周して「タレ」へとブームが戻ってきています(時代は繰り返す)。とりあえず「タレ」と「塩」一を本ずつ。そして後で美味しかった方を追加注文しよう!(それくらい鶏皮狂いなのだ)

その他にもいくつか注文して焼き師である女主が匠の技で焼いているのをつまみにお酒をぐびぐび。

(あー、注文してないネギ間、焼いてるのかな。美味しそうだなー、あとで追加で注文しようかなー)

なんて思いながら待っていると、ついにわたしの焼き鳥が目の前に・・・!!!

(あれ?鶏皮・・・この中にあるっけ???)

・・・頭の中にクエッションマークが点滅しながら、ひとまず食べてみる・・・。これは鶏皮じゃない・・・。別のを食べてみる・・・。これも鶏皮じゃない。・・・全部食べてみてわたしは理解した。

鶏皮ない!!一本もない・・・!!!

代わりにネギ間のタレと塩キタ・・・!!!!!

なんと、さっき「美味しそうだなぁー」と焼いているところを眺めていたネギ間はわたしのそれだったようです・・・。

焼き鳥注文した時に「まさか一人で鶏皮を2本?」と訝しんだ店員んがわたしにちゃんとオーダー間違ってないか確認しにきたのに・・・なんで・・・なんで・・・。もちろん温厚な大人ですので店員に詰め寄ったりはしません。値段も一緒だったし、ネギ間頼もうと思ってたし。2本は頼まなかっただろうけど・・・

静かに衝撃を受けながら、やっぱりまたもやこの状況が可笑しくなってきました。旅館での予約の件もそうだけど、不思議なことに昔から小さな小さな不幸というものが降りかかる星の元に生まれているようです・・・。でもわたしはそのちょっとした不幸、ハプニングを「オイシイ」と思ってしまう人間なのだ。そんな幸せな性格でよかった・・・そう思いながらネギ間を噛み締めるのであった。

もちろんその後は光の速さで鶏皮を注文・・・!!!

他にも食べたいメニューがあったし、塩は味が想像できるから秘伝のタレが使われているという「タレ」を選ぶことにします。

この鶏皮100本食べたかったーーーーー!!!!!

さっきは小さな不幸オイシイなんて言ったけど、食べた瞬間「なんでネギ間きた・・・」ってなったよね・・・。いや、もしかしたらこの鶏皮を最高に美味しく感じることができたのは、その前のハプニングがあったからかもしれない。最高の鶏皮を食べるためのお膳立てをしてくれたのだ・・・。

そう思い込んで、締めの焼きうどんいきまっしょい!!!

この焼きうどんを食べたいがために鶏皮の追加オーダーを我慢したのだ。おばちゃんが目の前で他のお客さん用に焼いてるのを見て注文してみたのだけれど大正解でした。焼き鳥も鶏皮の他にも軟骨?砂肝??コリコリした何か(いい加減)もとっても美味しかったし。ちょっとした注文の取り違いはあったけれど、結果オーライ。とっても美味しい(オイシイ)夕食となりました。ごちそうさまでした!!

再びふぢ金旅館へ

外に出ると再び土砂降りの雨・・・雨・・・雨・・・(リフレイン)。

忘れないようにコンビニで翌朝のごはんを調達。再び旅館のある温泉街へ坂道を登っていきます。今回は裏の玄関ではなく、ちゃんと表玄関から入りましょう。少しふくらんだまぁるい看板がありました。好き。

温泉を愉しむ

部屋に戻るとお布団やタオル等の準備がされていました。いよいよこれから温泉タイムです!

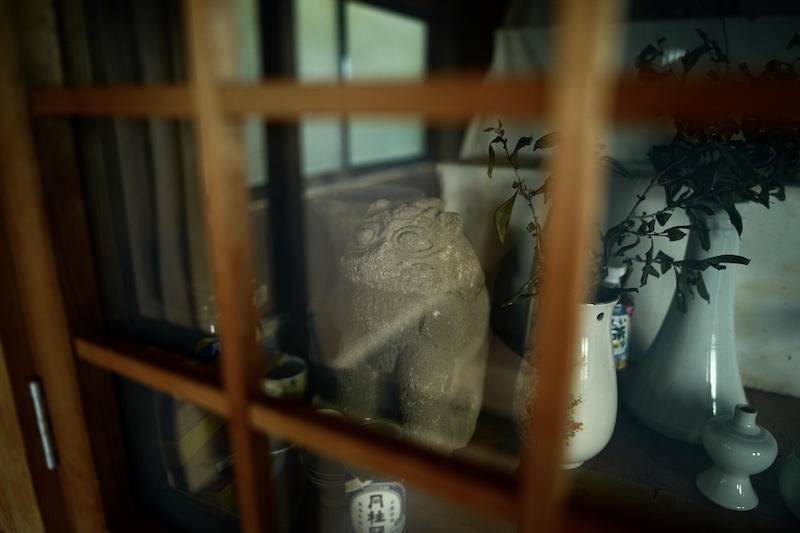

昭和初期の建物とお風呂のある明治時代の建物をつなぐ通路がとっても魅力的でうっとりしちゃう・・・!!!

1階から1階に降りるというのもなんだか不思議だし、建物の雰囲気と飴色の照明のせいか、まるで行き先のわからない地下へと続く階段のようにも思えてドキドキ胸が高鳴ります・・・。

特に明治の建物側から見た時の放射状の天井が美しくて・・・!!

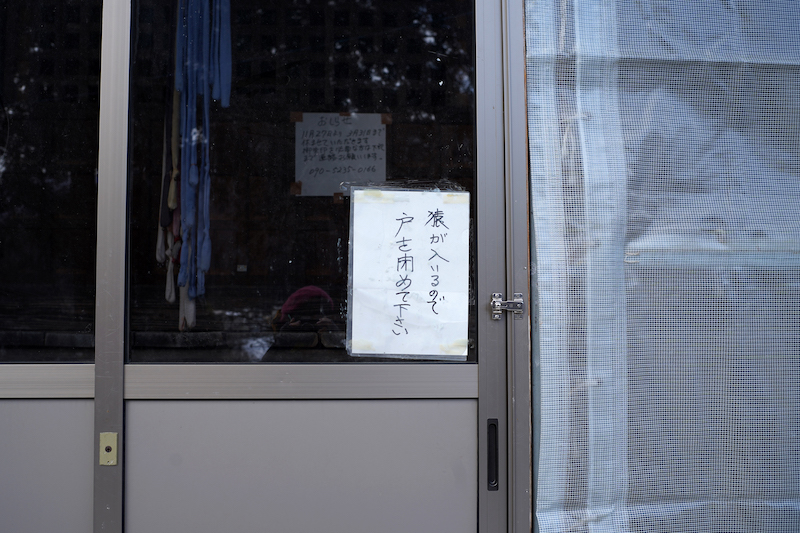

大浴場にはちょうど家族連れが入っていましたが、まったく問題ありません。なぜならわたしが入りたかったのは、玄関のすぐ隣にある小さなお風呂の方。

鍵がないので念のために扉の前に「女子用」のプレートを立てることにします。

いざ、中へ・・・。

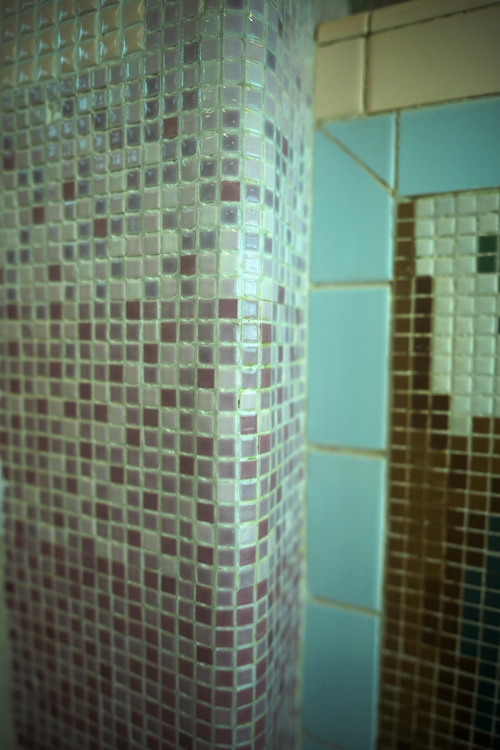

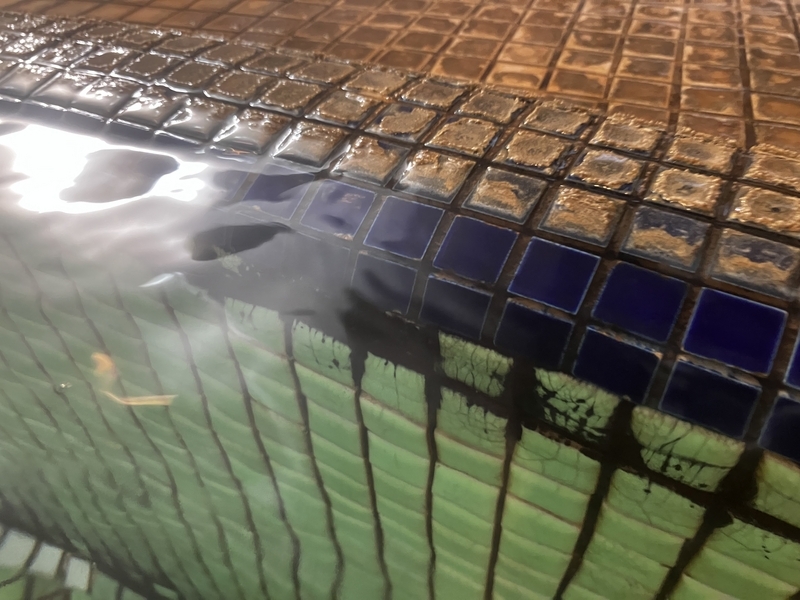

大人1人がすっぽり入ってのんびりできるくらいのサイズ感の湯船がとてもよい(大柄の男性にはキツイかも?)。ちょっとアールに盛り上がっている縁のタイルも好きよ。蛇口から流れてくるのは水で一切薄めていないあっつあつの源泉!扉を開けた瞬間のもこもこ湯気の真っ白な世界がその熱さを物語っています。

昔のままの温泉システムなので、シャワーどころかカランすらありません。湯船からお湯を桶ですくって、ホースの水で薄めながら体を洗ってました。その間、ずっと水を湯船に入れてたらちょうどいい湯加減に。

嗚呼、極楽極楽〜〜〜〜〜

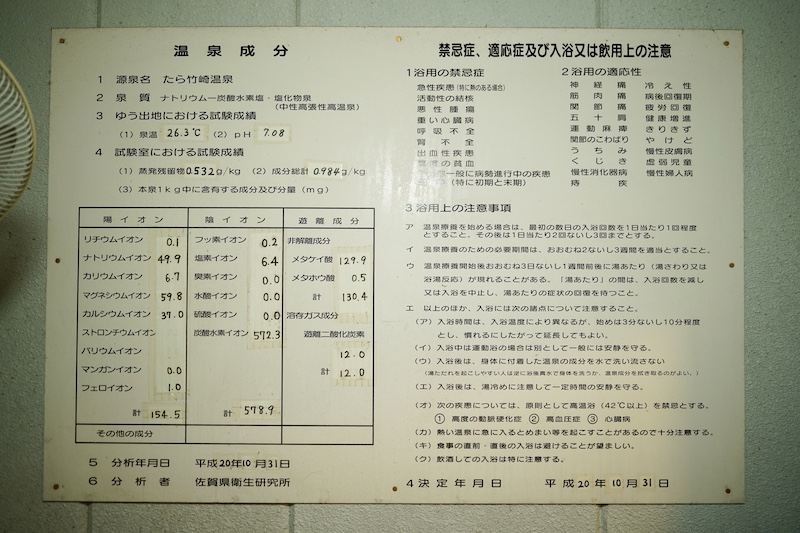

泉質がとっっっっっってもよかっった!好きだった!!!たくさんの水で薄めたにも関わらず熱々で体の芯からぽかぽかに・・・。いいお湯でございました。

「夜空」を食す

お風呂から上がったらもちろん!土砂降りの中根性で持ち帰ってきた「星屑ノ夜空」をいただきまーーーす!!

青い部分はソーダ味で、下の白い部分はチーズケーキ。見た目が可愛いだけなのかと思いきや(失礼)、あまりもの美味しさにびっくり。このお味なら他のチーズケーキも食べてみたい。家が近かったらきっと友達とチーズケーキパーティーしてたよ!トキメキと美味しさを同時に摂取できるとっても素敵なお店に出会えてラッキーでした。

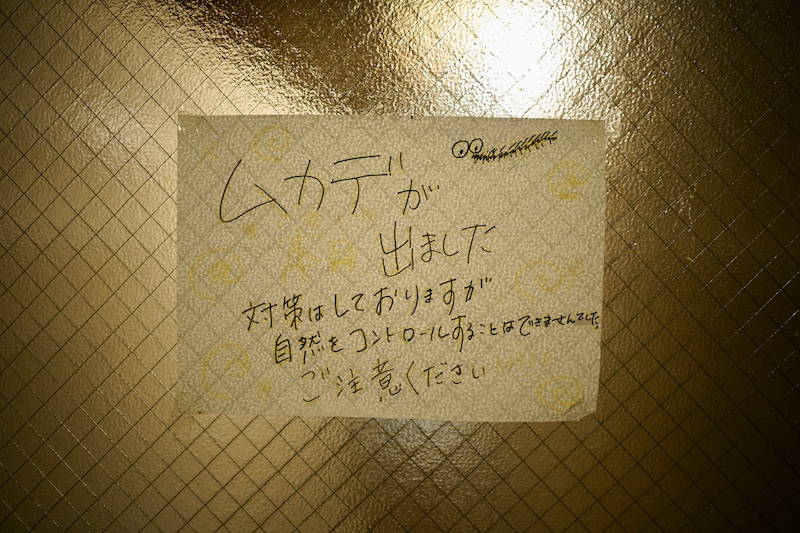

大ピンチ

身も心も満たされて大満足だー!!!明日の準備をしてあとは眠るだけ。加勢鳥のためにしっかりカメラの充電しとかなきゃね・・・

なんと・・・コードが切断されて充電不可能に・・・・・。明日が今回の旅のメインである加勢鳥の日だというのに・・・!!!絶体絶命のピンチです・・・。

とりあえず電池が風前の灯であるフルサイズのカメラの他に、コンパクトデジカメとフィルムカメラがある。もうこの2台で勝負するしかない・・・腹を括っておやすみなさい・・・。

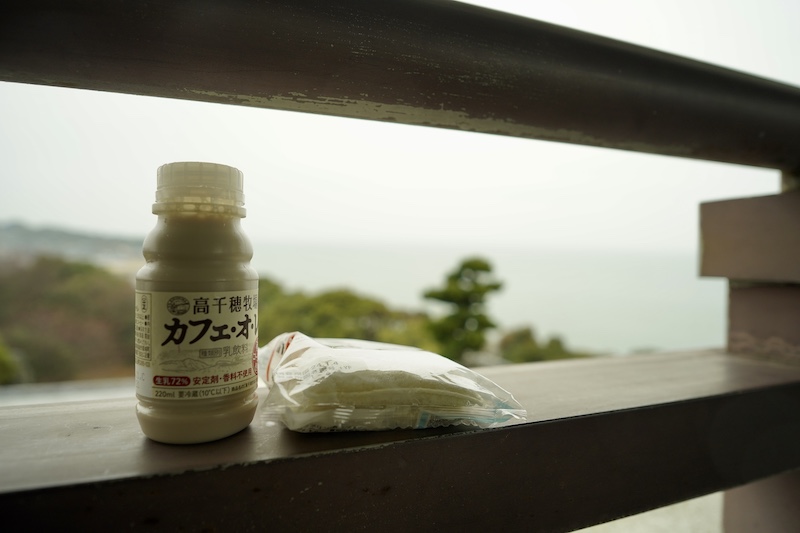

朝がきた

勝負の朝がやってきます。

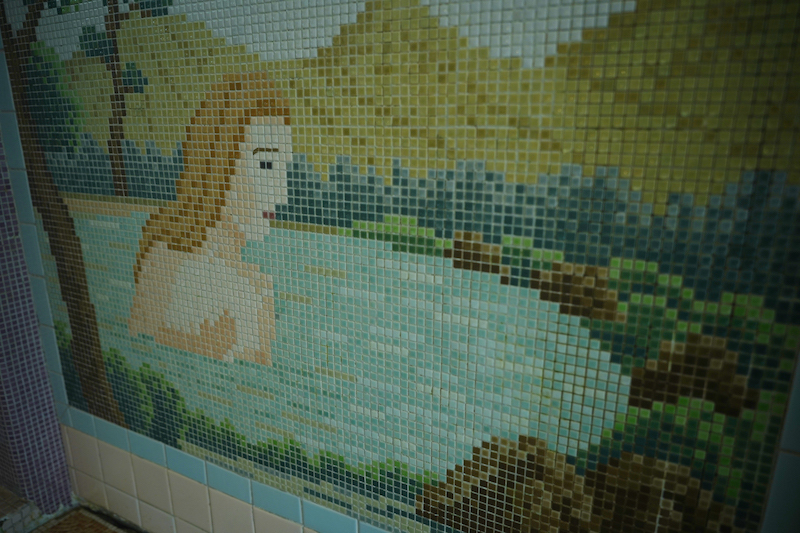

大浴場

喜至楼での朝風呂でスイッチが入ったのか、ここでもいつもならやらない朝風呂へ。昨晩入らなかった大浴場へと向かいます。

つるはぎの湯

脱衣所には「かみのやま温泉」開湯の由来が書かれたそれはそれは古そうな看板がかかっていました。

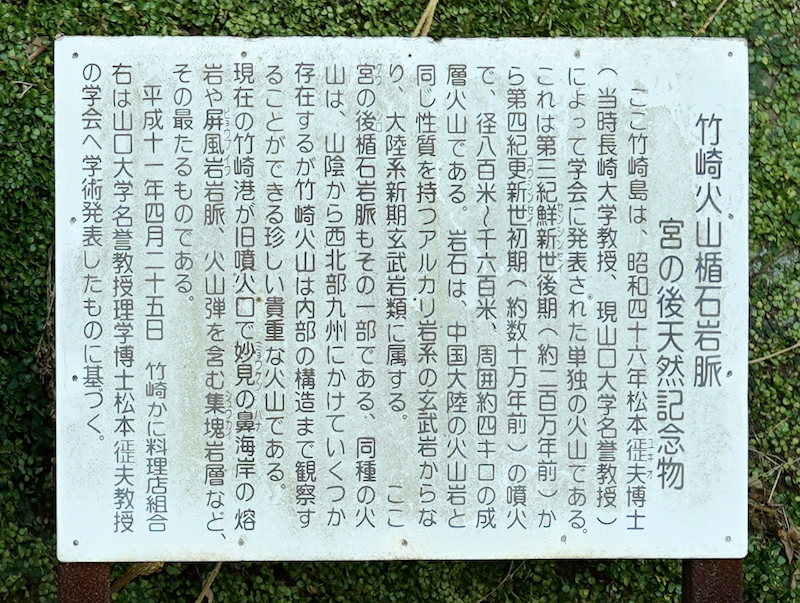

1458年(長禄2年)に肥前(今の佐賀、長崎あたり)の高僧、月秀上人が、湖畔で鶴がすねの傷を癒し飛び去ったのを発見したことが始まりで、古くは「鶴脛(つるはぎ)の湯」と呼ばれていたそうです。ふぢ金旅館はその源泉に一番近い湯なんだとか。

さっそく温泉へと入りましょう。

熱々!熱々すぎて・・・!足の先ですら数秒もつけることができなかった・・・!!!昨晩入った内湯は湯船が小さかったので水を入れたらすぐに温度が下がったけれど、大浴場では無理でした・・・。桶ですくって水で薄めた温泉を数回かぶり、朝温泉は高速で終了したのであった。源泉、おそるべし・・・

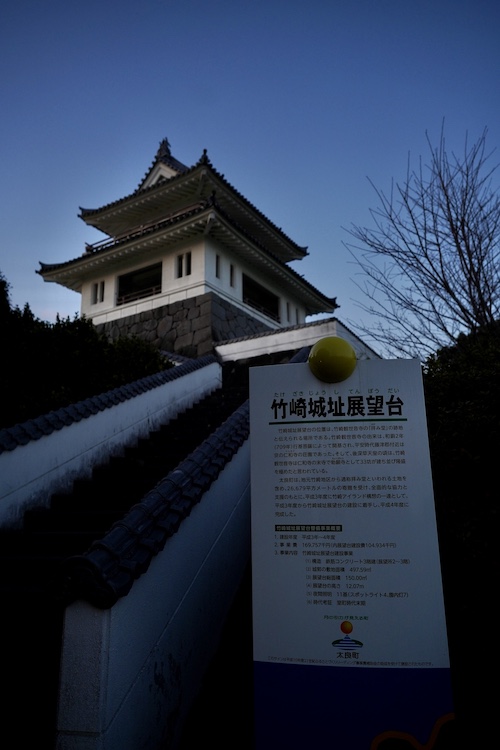

明治時代のふぢ金旅館

見納めとばかりに明治時代の玄関に目を向けると、曇ったガラスに浮かび上がるふぢ金の文字や、真っ暗な夜には気づかなかった燕と雨の装飾の美しさにハッと息を呑みました。

女中部屋

玄関のすぐ横には物置になっている部屋があります。なんと、ここは女中部屋だったそうです。最近まで女中さんがいたんだって(最近というのが女将さんにとってどれくらいなのかはわかりませんが)。女将さんがお嫁に来た時からいたから相当なおばあちゃんだったと言っていた。

現役ではないものの、こんなお宿が現代にまだ残っているのだなぁー。昨晩初めてここを訪れた時に、明治時代の建物とは知らなかったとはいえ、ふぢ金旅館の始まりであるこちらの玄関から入ることができてよかったなとしみじみ思うのでした。

身支度を終え、ふぢ金旅館に別れを告げます。色々と衝撃的ではあったのですが、ちょっとしたハプニングが旅に花を添えてくれるのです。今回の旅の中でも鮮烈に心に焼きついた旅館となりました。

最後に。これから宿泊したいと考えている方へ

現在の何不自由しないホテルや旅館に慣れている人にとってはカルチャーショック間違いなしかと思われるので、宿泊を考えている方に注意点を少しばかり。

部屋もお風呂にも鍵はついていません(でもなぜかちっとも不安に感じず。お客さんがいい感じの人たちだったからかも)。ちなみにわたしの部屋にはゴミ箱もティッシュもポットも用意されておらず・・・。ちらっと他の方の部屋を覗いたらあったので(チェックアウト後で戸が開いていた)、わたしの場合ちゃんと予約ができていなかったから対応できなかったのだと思われる、たぶん。暖房もなくて凍えてしまわないか不安だったけど、温泉のおかげか中から温まっていたし、そこまで寒さを感じなかったので大丈夫でした。ほかにも色々とありますが、ブログ内で察していただけたらと・・・。

盛者必衰、諸行無常。時間は流れ、ひとつの時代が終わっていく・・・。当たり前のことだけど、それをしみじみと感じて正直少し悲しくなってしまいました。

いやー、なにはともあれ、貴重な体験をさせていただきました。明治や昭和初期頃の庶民的な旅館はこんな感じだったのかな?当時の様子を疑似体験した気分になれる貴重な旅館だと思うので、興味のある方はぜひ行ってみてください。

【参考にしたサイト】

上山湯町温泉・「ふぢ金旅館ー1」(宿泊は廃業)~宿泊記~ 外観・館内編 | ROCK旅猫のノスタルジック・ジャーニーズ♪

かみのやま温泉や、ふぢ金旅館の建物についてとても詳しく書かれていました。この方のブログの後にも宿泊は可能でしたが、今後どうなるかはわかりませんので気になる方は急げー!

【使用カメラ】digital:SONY α7III + NOKTON classic 35mm F1.4、SIGMA 24mm F1.4、SIGMA dp3 quattro、iPhone SE3、film:Konica AUTOREX + HEXANON AR57mm F1.4

05.冬の山形ひとり旅2024へとつづく▼▼▼