CONTENTS

時計と地図のない旅のはじまり

今回の旅の一番の目的はなんといっても竹崎観世音寺で2日間に渡って行われるお祭り。今夜は19時から始まると聞いていました。いつものごとく準備する様子も見たいから、余裕をもって18時にはお寺に着いていたい。しかし時計がわりにしていたスマホは沈没・・・一体どうしたら・・・・・。

そうだ!カメラで写真を撮って時間を確認すればいいじゃないか・・・!!!

もちろん時計だけでなく便利な地図アプリ(GPS)も使えません。いつもスマホに頼り切っているからこんなことになるのよね。これを機会に体内時計や方向感覚を磨いて原始の力を目覚めさせるのだ・・・!!

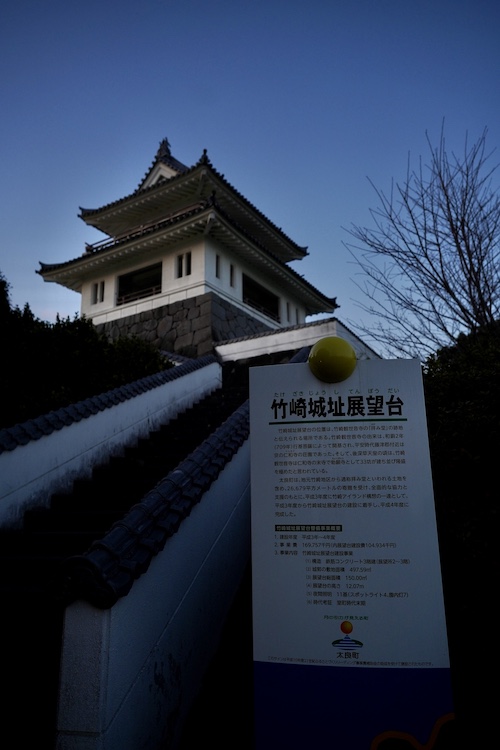

竹崎城址展望台

ひとまず真っ暗になる前に展望台へと向かうことにします。うーん、確かこっちだったような・・・?宿でもらった「ひょうたん島巡りマップ」と己の感覚を頼りに歩いていきます。

早くしないと!陽が沈んでしまうよ〜!!

目の前に夕闇に浮かぶお城が現れました。

こちらは竹崎城・・・ではなく、竹崎城を再現した展望台。ちなみに本物の竹崎城跡は展望台のすぐ近くにあるのですが、現在は石垣の一部と空の壕だけが残るのみ。南北朝時代に島原の有馬氏によって築城され、島原の乱後に取り壊されたと伝えられています。

早速展望台に登ってみます。

看板の上の黄色い丸は月。太良町のキャッチプレーズは「月の引力が見える町」なのであります・・・!なかなかのパワーワード。きらいじやないぜ・・・。

海と空は夕焼けの残照で淡く柔らかに色づいています。陽の沈んだあとの夕闇の時間も大好きだけど、もっと早く来れていたら夕焼けの空を余すところなく味わうことができていたのになぁ(スマホさえ落としていなければ・・・ぐぬぬ)。

360度見渡せる展望台からは、有明海を挟んで大牟田市や島原市、雲仙岳、そして佐賀市や諫早市などを見渡すことができます。

展望台を降りて、さらに海側へと歩いていくと、遊歩道が整備されていました。

夜燈鼻(やとうばな)灯台跡

猫に案内されてたどり着いたのは、1954(昭和29)年に造られた夜燈鼻灯台。竹崎沖は潮流の分岐と合流の複雑な浪立ちから「竹崎沖の三角浪」といわれ、海難事故も多く、海の難所として昔から恐れられていたそうです。

現在の灯台の前にも何度か造られており、1869(明治2)年には日本初の十一面ガラス鏡式洋風展望台が建てられました。十一面ガラス鏡式洋風展望台・・・なんてハイカラなのだ!もうその言葉だけでよだれダラダラでちゃいませんか・・・!??見てみたかったーーーー!!写真だけでも残ってないものか・・・。

その灯台跡には照海燈(しょうかいとう)の碑が残されています。

さらに奥へ奥へ、海に向かって歩いていきます。あたりには街頭はなく、どんどん暗くなっていく・・・(恐怖)。

休憩所を通り過ぎるともう目の前は不安になるような鈍い青色の海・・・!行き止まりの小さな岩場で立ちすくんでいると、巣へと帰る鳥たちが次々に頭上を通り過ぎていきます。あと10分もすればきっと海は漆黒の闇に取り込まれていることでしょう・・・。

「いったいここへ何のために・・・???」

そう思う方もいるでしょうが、わたしがここまで来たことにはちゃんと理由があるのです。

夜燈鼻沖に住む鬼

夜燈鼻沖の海中に住む鬼と、竹崎観世音寺の鬼箱の中に封じ込められている鬼の夫婦が、正月5日の夜、満ち潮に乗じてお互いに呼び合い一緒になると、竹崎島がひっくり返る。

竹崎島にはこのような言い伝えがあるそうです・・・。

今回竹崎島を実際に巡ったり調べたことで感じたのですが「竹崎島がひっくり返る」というのが、火山の噴火や地震を意味しているのかな・・・と、ちょっと感じてしまいました。この日は2024年1月2日。そう、前日に能登半島地震が起こったばかりでした。そんな状況での旅だったので、いつもと違う感覚で竹崎島を巡っていたような気がします。

この2匹の鬼夫婦を逢わせないために行われるのが、これから見に行く竹崎観世音寺修正会鬼祭(しゅしょうえおにまつり)。祭りを体験する前にその鬼の住処を見に行かないわけにはいきません!

現在、お祭りは正月2日から3日にかけて行われていますが、平成2年までは5日夕方から6日午後にかけて行われており、さらに前には満ち潮の具合で開始時間を決めていたとか。ときめき〜!

夜燈鼻沖をしばらく眺めながら、鬼の逢瀬とそれを防ごうとする人間たちとの戦いに思いを馳せます。

・・・気分が盛り上がってきたぜ!!!

はっ、いよいよ真っ暗になってしまう・・・!!上に戻りまーすっ!!!

展望台、再び

海から地上に戻るといつの間にかお城の展望台がライトアップされていました。ちなみに展望台が建っている場所は、かつての竹崎観世音寺の拝み堂があった場所。すぐ近くには夜燈鼻があります。この場所に拝み堂があったのは、夜燈鼻沖の鬼と関係しているのでしょうか・・・。

新しい夜燈鼻灯台ができる前までは、灯台は竹崎観世音寺が管理していたそうです。昔はどこの地域でもお寺さんが町の中心になってあれこれ管理していたんだろうか。今の感覚だと不思議な感じがします。

あれ?なんだかもしかして空がいい感じ・・・???夕焼け最後のともしびです。

また展望台に寄るなら先に夜燈鼻に行ってから展望台に行くべきでしたね。明らかに順番間違えました・・・。夜燈鼻海岸にも降りてみたかったなー。

そうこうしているうちに陽が完全に沈み・・・夜。

すでに18時をまわろうとしています。急いで竹崎観世音寺へと向かわねば・・・!!

竹崎観世音寺修正会鬼祭(しゅしょうえおにまつり)

竹崎観世音寺修正鬼会は、はっきりとした起源はわかっていませんが、一千年も前(!)から続けられているお祭り。別名裸祭ともいわれ、お祭りの終盤でふんどし姿の勇壮な若者たちが観音堂内の鬼の面箱を封じ直すのですが・・・実は、この部分は人手不足によりもう十数年行われていません・・・。

同じように「鬼追い」をともなう修正会を行うお寺は近畿や九州北部にもありますが、竹崎観世音寺の修正会には他の地域では見られない独自のものがあり、行事全体に古い形式を色濃く残した貴重なお祭りとして国の無形民俗文化財にも指定されています。

準備

観世音寺に着くと、お堂には灯りは灯っているものの人の気配がありません。境内にもひとっこひとりおらず・・・。

階段途中にあった建物で準備してたりしないかな・・・?そう思って向かってみると、案の定そこには焚き火を囲む人たちの姿がありました。

焚き火に加わっておじさんたちに少し話を伺います。昔はふんどし姿の男衆がたくさんいて、暖をとるためこの焚き火で身を温めていたんだって。出店も出てとても賑わっていたらしい。もっと色々と聞きたかったけど、このお祭りは観世音寺へと続く階段沿いのお家がメインで行っていて、おじさんはお手伝いみたいなもので詳しいことはよくわからないとのことでした。

どうやら敷地内の建物では、その祭りの中心を担う人たちが衣装を着替えたりと準備を進めているようです。18時半を過ぎると、お坊さんのお経が聞こえてきました。

お経が終わり、中から人がぞろぞろと出てきます。

いよいよその時が近づいてきたようです!ひとまずお寺へと続く階段を登り、上で待ち構えることにします。あぁ、どこでスタンバイするのが正解なのかしら・・・どきどき・・・

初夜行

19時になり、ついに初夜行が始まります。提灯に灯りを灯し、傘や木箱等、さまざまな荷を手にした人たちが階段を登ってきます。

赤く発光するお堂の中に吸い込まれていく姿はとても幻想的。

お堂の中に足を踏み入れると真っ先に目に飛び込んできたのが、正面の左右上部に飾られた大きな装飾!中が白くて外側にはふさふさの植物が茂ってる。もしかして白いのはお餅・・・???

あとでお祭りを取り仕切ってるお爺さん聞いてみると、なんと「鏡餅」!わたしの知ってる鏡餅とちがーう!(普通の鏡餅もお供えされていました)とってもおもしろい。他の地域でもこのような形のものはあるんだろうか?

この鏡餅をはじめ、お祭りに使う他のもろもろも今日作ったとのことでした。

なんということ!わたしが町を散策している間にあれやこれやが作られていたなんてーーー!!ああー、見学したかった・・・(散策もとっても楽しかったからよしとする!)。

お経

お堂内でのセッティングが終り、一人の男性が刀をお坊さんの前に差し出しました。

そして、お坊さんによるお経が始まります。無知であるためわたしにはほとんど意味がわからないのですが、お供物についてや、様々な仏さまの名前、五穀豊穣を祈る言葉などが次々に耳に入ってきます。お経のリズムって聞いていてとても心地いいよね。

太鼓経

お坊さんのロンリネスお経が終わると、今度はお経と太鼓のセッション開始!太鼓の方が目を瞑りながら床と太鼓を打つのが印象的。この単調な太鼓とお経のリズムがとても心地よく、ずっと聞いていられる気がしました。

ん?あれ??

いつの間にか後ろで子供たちが準備している・・・!

さっきまで単調なリズムだった太鼓とお経がだんだんゆっくりになり・・・

ドン!ドン!ドン!ドン!

太鼓の音で締め。お経とのセッション終了です。

童子舞

ついに仮面と笠を身につけた子供たちの出番。子供たちのお父さんと思われるお付きの人たち(「両副」というらしい)に抱えられ、童子2人が運ばれていきます・・・。その様子が・・・か、かわいい!!!

お坊さんが立っている内陣前におろされ、佐賀県重要無形民俗文化財にも指定されている「童子舞」が始まります。今宵の舞は「フレイ経」。吉祥天女のことらしい。けど、フレイってなんだ??不思議な言葉の響き。

お坊さんのお経に合わせ、まるでMJのムーンウォークのように足をすりーすり(足の裏を見せない)、背を反らしてイナバウアー!(ごめんよ、もうそのフレーズしか浮かばなかったんだ・・・)

子供たちの舞う様子は可愛いんだけど、なんでかちょっと不気味に感じてしまうのはなぜだろう・・・。その原因はどうやら仮面の大きさにあるようです。体が子供なのに顔だけがまるで大人のようなアンバランスさ。そのチグハグっぷりが奇妙さを醸し出していると思われます。

資料によると、この時身につけていた仮面は大人の男面とのこと。子供が舞うのになぜ大人の面をつけているのか。脇に剣を差しているし、頭には魚が描かれた赤と緑の笠という出で立ち。この童子たちは一体どういった存在なのだろう・・・。

よーーーくみると、なんと!手にはみっちり籾殻が詰め込まれた貝殻を持っているではありませんか・・・!!!

稲穂と海の幸。五穀豊穣、大漁の願いや感謝が込められているのでしょうか・・・。

舞が繰り返され、最後は前を向いてお坊さんの「ごだいさーん ごだいさーん(御代参)」の掛け声を合図に、わしゃわしゃーっと貝殻の中の籾殻を床にぶちまけます。

実は籾殻に詰めた貝殻を持っていることにまったく気づいておらず、てっきり裾とかに入れてる籾殻を撒いたのかなーと思ってた大馬鹿者がここに・・・。仮面にばかり目がいってたんだ・・・

籾殻はどうやらご利益があるらしい。そのことを誰よりもよく知ってると思われる祭りのおいちゃんたちが真っ先に拾ってるのが面白かった。

昔はこの籾殻を、種籾(種としてまくために選んで取っておく籾のこと)に混ぜて種まきしたらしい。そうすることで虫害を避けられると伝えられているそうです。

「初夜行」はこれにて終了。祭りは明日の昼からの「日中行」へと続きます。昔は翌日の午前4時頃から「後夜行」が行われていたようですが、現在は「初夜行」と「日中行」のみ。時代と共に祭りの形が変わっていくのは仕方のないことかもしれません。

心配なのは雨。今日はあんなに快晴だったのに、なんと明日は雨予報なのでございます・・・。雨が降ると、明日外で行うはずのあれやこれやは室内で行うことに。本来の形でのお祭りを見ることができないのは避けたい!祭りを行う人たちも「今まで雪は降っても雨が降ることはなかったのに・・・」と、しきりに話していました。(え、わたし雨女なのかな・・・)

時間は20時過ぎ。さぁて、わたしも帰りましょう。

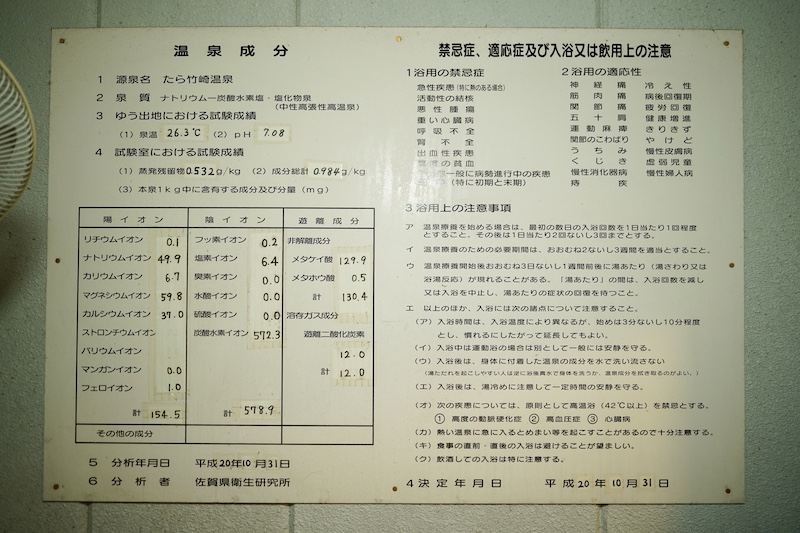

一福荘の洞窟温泉

本日宿泊する一福荘には、岩盤を掘って作ったという洞窟温泉風呂があります。予約不可の貸切風呂なので帰ったタイミングですぐに入れるか不安だったけど、今はちょうど誰も入っていないみたい。やったー!急いで準備して洞窟風呂へとダッシュ・・・!!

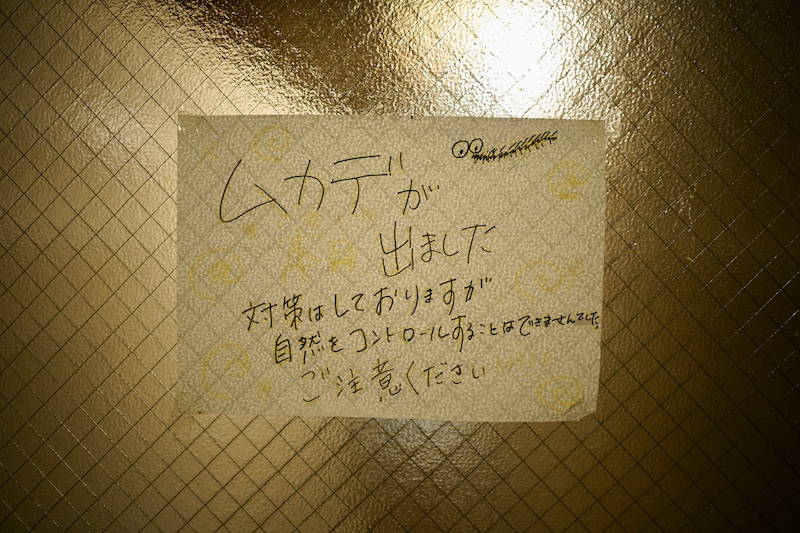

スタッフに案内されてエレベーター横のドアから一旦外に出ると、さらに洞窟風呂へと繋がるドアがあります。看板には「珍しい岩穴風呂」の文字。わくわく!

もちろんムカデよりも洞窟風呂への興味の方が勝っています・・・!扉を開けて奥へと進むと右に脱衣所、左には体を洗うスペースと洞窟風呂へと続く扉が。

扉を開けるともくもくとした湯気の中にぼんやりと姿をあらわす洞窟風呂!!!

こじんまりとしててとっても好き・・・!!!お湯はあっつあつ、あっつあつで体がピリピリしちゃいましたが(ぬる湯専門なので)、アミューズメント感満載でとっても楽しかったです。

体もぽかぽか温まったので、あとは正月番組を見ながらのんびり夕食タイム。

翌朝、エレベーターの壁の中で「食べ物持ち込み禁止」の張り紙を見たことは秘密です・・・(でも、飲食店が営業していない正月に、車で来ていない素泊まり客にそれは無理な話だよ?)

あ!そうだ!さっきもらってきた籾殻を何かちゃんとした袋に入れなきゃ・・・!未使用の耳栓入れてた小さな袋があったので、それに入れると・・・

スマホは回復の兆しがまったく見えないし、明日は雨予報。不穏な空気が漂っています。いや、でもわたしには幸運の籾殻がある・・・!!お願いだから雨よ、降らないでーーー降ってもいいからお祭りの時には奇跡的に止んでーーーー!!!そう願いながら眠りにつくのであった・・・。

■参考サイト、資料

喜多文庫民俗芸能資料・・・昭和43年1月6日に撮影された写真とフィールドワークの資料が公開されています。とっても貴重!

竹崎観世音寺修正会鬼祭(たけざきかんぜおんじしゅしょうえおにまつり) |太良町ホームページ

追儺・修正会結願の鬼行事 その地方的受容と展開―九州地方を中心に―

【使用カメラ】digital:SONY α7III +NOKTON classic 40mm F1.4、SIGMA 24mm F1.4、SIGMA dp3 quattro、film:CONTAX Aria + Planar 50mm f1.4

④竹崎島正月ひとり旅2024へつづく▼▼▼